【福祉トピック】(第2回)笑顔が生まれる好循環つくれていますか?

前回の記事(笑顔を失う悪循環になっていませんか?)はこちら

朝の現場に、ふとあたたかな笑い声が戻ってきた。

前回の記事では、介護・保育・障がい福祉の現場に広がる「笑顔を失う悪循環」についてお伝えしました。

慢性的な人手不足、対話の断絶、心理的安全性の低下——。これらは多くの現場で共通する深刻な課題です。

しかし、その一方で希望もあります。

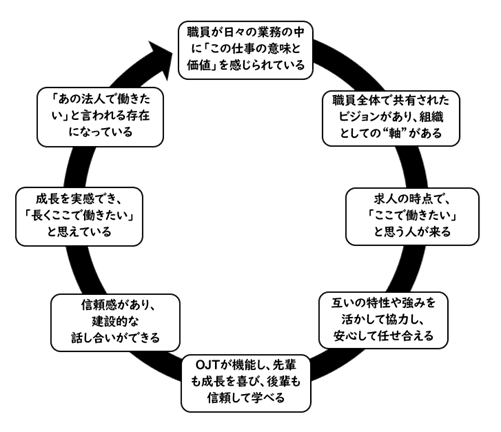

その構造を乗り越え“好循環”(下図参照)に資するような取り組みを独自で展開されてらっしゃる組織も、

確かにあるのです。

キーワードは、「理念」と「対話」です。

■ キャッチボールから始まる人づくり

ある法人の理事は、職員との対話を「キャッチボール」に例えています。

まず法人がボールを投げる姿勢が大切だと考え、現場に即した改革に取り組んできました。たとえば、毎年実施している職員アンケートでは、返ってきた声をきちんと“受け止め、返す”ことを重視しています。

この法人が目指しているのは、「自律した職員」、つまり自分で考え、感じ、行動できる人材を育てることです。

具体的には、手順を統一するマニュアルを整備するなど、職員からの提案を一緒に形にしていく風土づくりを

進めてきました。

現場の声に耳を傾け、言葉を返していく——。

そんなキャッチボールを通じて、「作るのは皆さん、チェックするのは自分」という理事の姿勢のもと、

一つひとつを共に作り上げる中で、信頼と挑戦が根づく文化が育まれています。

「キャッチボールから始まる人づくり」詳細インタビューはこちら

■ 理念を“現場の力”に変える

ある法人では、「愛をもって仕える」という理念のもと、

職員同士の信頼関係や相互理解を大切にした組織づくりに取り組んでいます。

理事長は、職員研修の冒頭で毎回1時間かけて理念について語り続け、「愛をもって他者に仕える」という考えを繰り返し伝えることで、職員の理解を少しずつ深めてきました。特に、福祉の仕事は一人でやる仕事ではない、みんなで力を合わせてやる仕事であるということや、相互理解、協力関係の重要性を伝えています。

また、60周年の節目に、初めて法人全体で中長期計画を策定。理念をどのように実践に落とし込むかを共通の課題として掲げました。

人材の定着に向けては、現場の中堅職員が中心となった「採用定着委員会」を立ち上げ、動画を使った採用広報や交流イベントの企画など、職員のアイデアをもとにさまざまな工夫を進めています。

人材育成においては、福祉のスキル習得だけでなく、理念を基に実践し、周囲から信頼される職員を育てることを重視しています。

■ しくみと対話のあいだにあるもの

2つの事例から見えてくるのは、「職員を信じて任せること」と「声を聴いて応えること」が、組織に好循環をもたらす鍵であるということです。

どちらの法人も、理念をただ掲げるのではなく、現場でどう実践するかを丁寧に考え、対話を通じて形にしてきました。現場の声に対して法人が先にアクションを起こし、それを受け取った職員がまた新たな提案や行動を返す——そのキャッチボールの積み重ねが、信頼と挑戦の文化を育てているのです。

理念や中長期計画が、現場の工夫やしくみと結びついたとき、はじめて“風土”として根づいていきます。しくみだけでも、精神論だけでもない。人と人との関係を土台にした、実感のある育成と組織づくりこそが、笑顔が循環する職場の原動力になるのではないでしょうか。

■ 次回は【「循環の根詰まり」を可視化する】

とはいえ、「自分たちの職場では、どこから手をつければよいかわからない」という声もよく聞きます。

そこで第3回では、【職場の状態を可視化する“職場の健康診断“】を通じて、「循環のどこが詰まっているのか」を見つける方法をご紹介します。

見えない課題が見えてきたとき、はじめて“構造”を変えるための第一歩が踏み出せるのです。

関連記事一覧

・Vol.1 笑顔を失う悪循環になっていませんか?

・Vol.2 笑顔が生まれる好循環つくれていますか?(本稿)

・【インタビュー】社会福祉法人阿部睦会様

・【インタビュー】社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会様

・Vol.3 循環の根詰まりはどこにある?

・Vol.4 風土づくりの要は現場のマネジメント変革

・Vol.5 採用の方向性を明確にするには?

・Vol.6 理念を仕組みに落とすには? ~キャリアパス~

====メルマガ配信中====

BLSでは、福祉の職場で役立つ

情報をメルマガにてお届け!

メルマガ購読を希望される方は、

以下からお申込みください。

福祉メルマガ購読申込

===============

【本事例に対するお問い合わせ】電話:03-6231-1670 本ページ右上「Contact us お問合せ」より 事務局:社会福祉法人担当 まで